广告竞争情报监测公司MediaRadar发布了一份最新报告:《广告未来巨头》。报告对服装与PG电子官方平台奢侈品、汽车、金融与保险、家居与美容、媒体与娱乐、制药与医疗保健、餐饮、零售、科技、旅游与观光等10个竞争激烈的行业,对前100位的品牌广告商进行了排名。

报告显示,在美国市场,亚马逊以51亿美元的年度投放继续稳居榜首,其投入规模已相当于榜单第2–5名的总和。

电商零售是最大的广告主品类。除了亚马逊,沃尔玛(Walmart)位列第二,投入17.11亿美元,深耕全渠道零售媒体网络。Temu与SHEIN分别以7.4亿与2.63亿美元跻身前20和前80,彰显了中国跨境电商“买量-全球化”模式的爆发力。

汽车制造商在榜单中占据11席,其中丰田、现代-起亚、日产和福特投入均超过40亿美元,反映电动车转型与品牌更新的高昂营销成本。

与此同时,辉瑞(7.9亿)、诺和诺德(5.2亿)、艾伯维(11亿)等制药巨头持续加码处方药直达消费者(DTC)传播,带动医药行业整体广告支出攀升。

Netflix与YouTube等流媒体平台双双进入百PG电子官方平台强,预示CTV(联网电视)广告市场继续升温。

还有些迅速崛起的新锐,他们的媒体组合往往比巨头们波动更大,因为他们在不断摸索,寻找突破消费者的正确方案。制药品牌艾尔建 (Allergan) 将其预算的 23% 用于数字媒体,65% 用于电视媒体,而电商平台 Temu 则将 34%的预算用于付费社交媒体。

奢侈品牌香奈儿在老式印刷品上的支出水平维持在 33%——对于这一类别来说,老式印刷品仍然是一个独特而可靠的媒介。

这意味着不到十分之一的品牌,几乎掌握了全部广告蛋糕的四成。与上一年度相比,前10名的集中度继续攀升1.6个百分点,背后是“赢家通吃”的双重效应:

规模效应——亚马逊、沃尔玛等零售巨头在一体化零售媒体网络中既是“广告主”又是“卖方平台”,预算增长带来可观的内部流量回报,形成正向循环。

类目寡头化——车险(Progressive、GEICO)、电信(Verizon、T-Mobile)和流媒体(Disney)所在赛道,消费者选择相对集中,头部品牌为了争夺有限心智,不惜不断加码投放。

这一格局意味着中腰部品牌若想突围,必须在创意、渠道细分或效果归因上另辟蹊径,而不只是“加预算”即可。

榜单第100位——Dunkin’——若想保住席位,今年必须拿出至少 21.6 亿美元广告预算,较去年抬高约1.6亿美元。门槛上升的原因主要有三点:

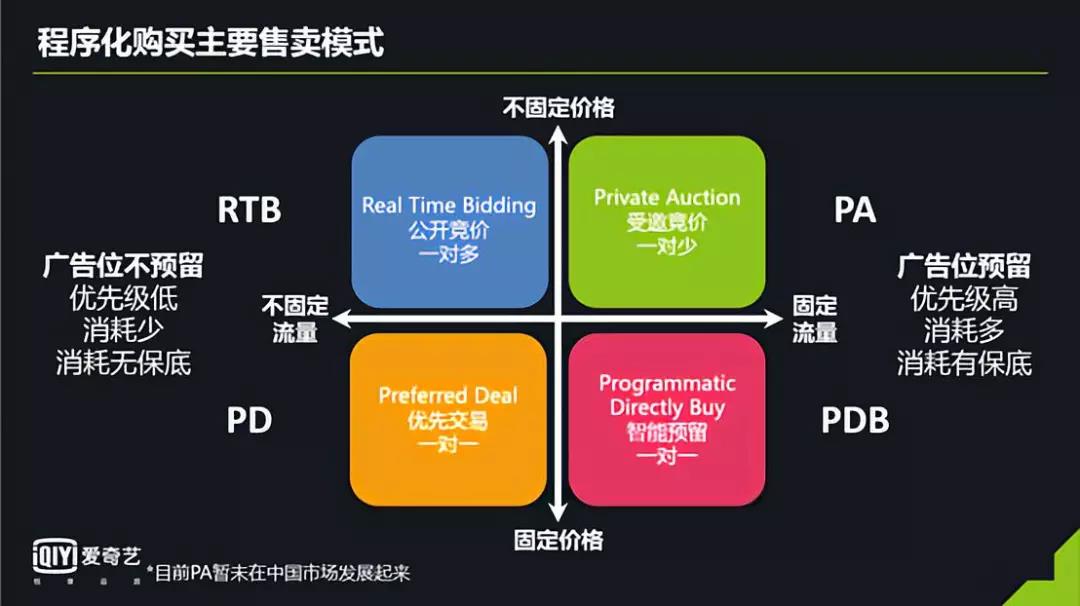

全渠道成本上涨:CTV、零售媒体与户外程序化同时跑量,整体 CPM 抬升。

后疫情“品牌重建”:餐饮、旅游等受创行业在2023年全面“补投”,拉高了整体基准。

效果归因成熟:更多品牌敢于把促销预算转为长期品牌建设,因为可衡量性在提升。门槛抬高对二线品牌是一把“双刃剑”——预算压力更大,但也倒逼其在数据与创意策略上迭代,摆脱“粗放买量”模式。

这五大行业的共同点是:技术跃迁带来产品差异化、竞争者高度集中且单客价值高。例如,医药公司的GLP-1进入商业化冲刺期,一次处方可能意味着数千美元终生价值;汽车品牌必须在电动车时代重塑形象,错失窗口期即被“新势力”边缘化。

对于媒体与代理商而言,这61家客户不仅预算体量大,而且更愿意为“效果闭环”付费,因而成为程序化、数据清洗与创意自动化的最先行市场。